Qui étais-je en quatre lignes ?

« Je m’appelle Jean, Georges, Thierry.

Je suis un homme comme on dit.

Je viens d’un océan si tranquille.

J’ai deux ailes au milieu d’une île. »

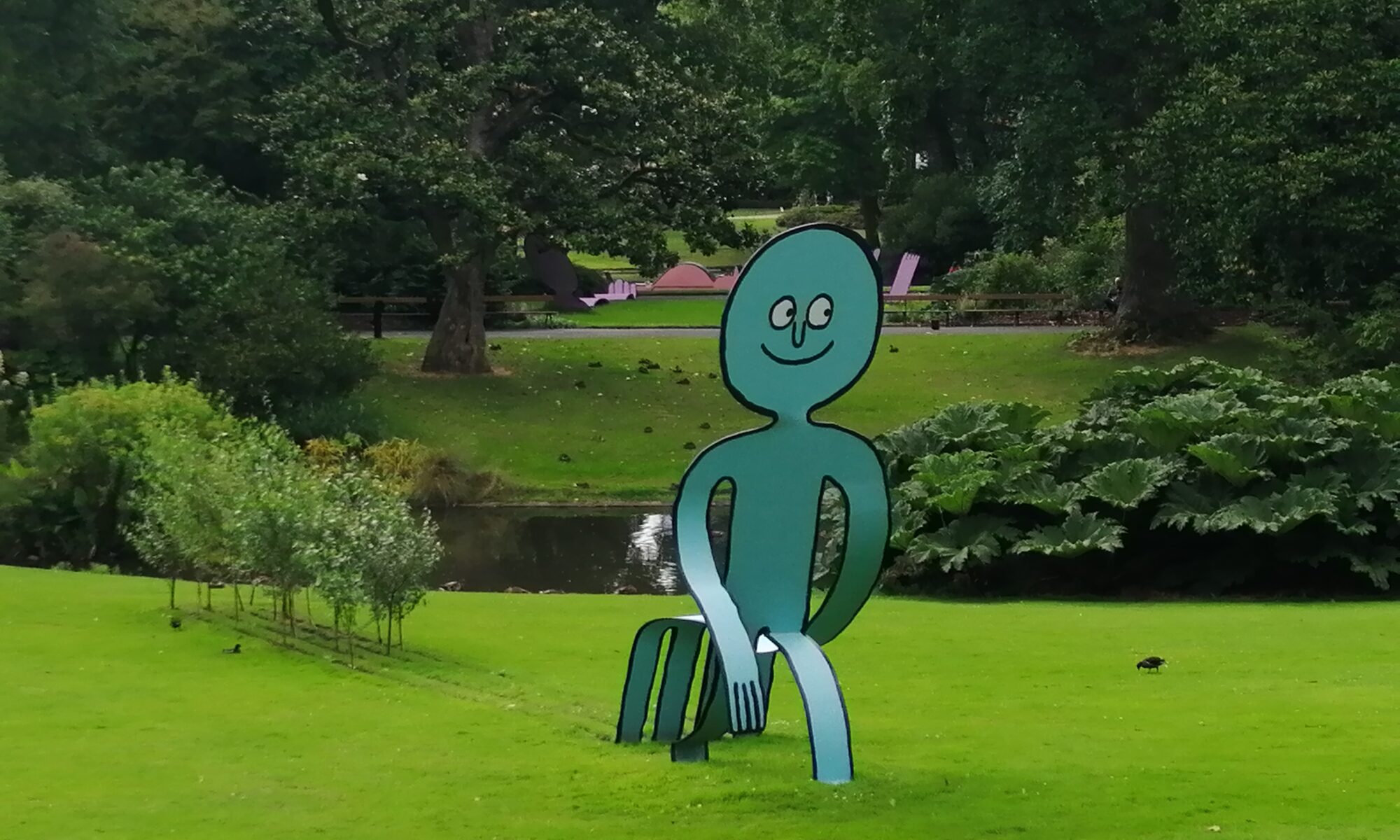

Deux ailes pour m’envoler au bord d’un lac.

Le lac d’Alphonse de Lamartine.

Un rayon de soleil.

Soleil d’une fin de journée.

Miroir.

L’ananas d’une île.

« O, temps, suspends ton vol ! » (1)

Partager un instant.

Premier jour d’une vie.

J’étais né.

Eblouissement de beautés.

Vagues de la Terre.

J’étais bien incapable de nommer ce que je voyais.

Juste m’en émerveiller.

Nouveau-né, j’étais né à l’inconnu d’une vie.

Un corps m’était offert.

Mon corps pour aimer ce monde.

L’embrasser.

Communier à sa splendeur, sa douceur.

« Eau si paisible,

Eau, mon amie,

Me désaltérer à ta source ! »

Grandir comme un enfant.

Parcourir deux lettres.

Le chemin de grande randonnée.

Ses flèches rouges et blanches entravées par une retenue.

Un immense barrage de béton.

Trouver la fissure.

M’y glisser.

Derrière, un théâtre antique bucolique m’ouvrait son coeur.

Des prés et des vaches.

Des vaches et des chevaux.

Des chevaux et des chèvres.

Un carrefour.

Une croix en pierre.

De vieilles maisons qu’on rebâtissait.

La campagne de l’amour discret.

O vie, o liberté, que je t’aimais !

Présent passé.

A l’aube des marais, ce banc m’attendait.

Un banc pour contempler à la surface de l’eau le vent de cette vie fabuleuse.

Silence du temps infini.

Quand, un coup de feu brisa la paix d’un instant retrouvé.

Fuire ou rester?

La silhouette surgissait, brandissant son fusil.

Le chien se précipita, aboya, flaira la bête abattue.

L’homme au loin. Le coupable.

Je le regardais dans les yeux. Au fond de ses yeux perdus.

Un homme comme on dit.

Il baissa son fusil, vaincu.

L’oiseau s’était envolé.

Je respirais.

Il en avait fallu de peu.

Mon coeur avait tremblé au premier jour fragile de sa vie sur un banc au-dessus de l’eau scintillante.

Je cherchais le chemin du retour.

Retrouver ma main pour deux mains. Un pont tendu sur le lac.

Une main offerte à la tendresse d’un poème au-delà des retenues, des barrages des hommes, des nomades chasseurs, tueurs d’oiseaux.

Je cueillais le reflet du ciel, de ses yeux éternels. Un lac. Une île et deux ailes.

Premier jour d’Icare.

Les rayons du soleil caressaient mon visage et ses larmes.

« Qui suis-je ?

Qui es-tu, mon reflet?

Qui sommes-nous, nous deux, au bord de ce monde ? »

Balbutiements de mots et de notes.

Solitudes enlacées.

Partager un « ça me dit ensemble ». Diversité et richesse des êtres.

Premier jour, ce cadeau de la vie, des rencontres.

Croisements.

L’humanité au choeur rassemblé dansant sa joie d’être ensemble.

Premier soir d’un dimanche.

France Culture.

Jean Vilar.

Correspondances.

Des voix.

Place de la Nation.

« Qu’est-ce qui avait changé? »

C’était son anniversaire ce soir.

Des chants.

Des chants au fond de son coeur berçaient son âme.

« La couleur de mes rêves » d’Anne Markyse.

Le livre de mon anniversaire.

Je m’étais offert ce présent pour marcher vers demain.

« Une île au large de l’espoir… » (2)

Thierry Rousse

Dimanche 3 octobre 1967

« A la quête du bonheur »

-

Alphonse de Lamartine; « Le lac »

-

Jacques Brel, « Une île »